|

Gli azzurri sbarcano all'aereoporto di Madrid.

Gli azzurri sbarcano all'aereoporto di Madrid.

la finalissima è alle porte. Dossena sorride

mentre Conti è in fase di "tensione prepartita. |

Ora il sogno era davvero a portata di piedi, e Madrid, con le sue strade stracolme di bandiere tricolori, ce lo ricordò una volta di più.

La Spagna, tradita dai suoi figli calcistici, ci aveva definitivamente adottati: eravamo in finale, tutto il paese avrebbe tifato per noi. I giornali si riempivano di titoli dedicati a Paolo Rossi, el nino goleador, el punterò de oro. "Così si gioca solo in paradiso" scriveva un quotidiano a margine di una enorme fotografia che riproduceva il mio cross per la testa di Pablito nell'azione del 2 a O alla Polonia.

Dopo tante apprensioni, dopo tante polemiche, eravamo in finale, e chiunque ci fossimo trovati davanti, il pubblico di Spagna, al pari di quello italiano, era già disposto a dichiararci superfavoriti.

Noi, usciti dalla battaglia coi polacchi con qualche livido di troppo, chi ci saremmo trovati di fronte domenica sera al Santiago Bernabeu l'avevamo saputo la sera stessa: incollati al televisore nella sala del ritiro di Saint Boy, ci eravamo bevuti Germania-Francia tutta d'un fiato.

Tra noi, serpeggiavano sin dal primo pomeriggio, più che pronostici, veri e propri auspici: molti avrebbero preferito i francesi, per far rimangiare loro il due a zero di due mesi prima al Parco dei Principi e anche perché quella difesa, col vecchio Trésor spesso più simile ad una statua ben modellata che ad un libero spaccatutto, sembrava fatta appòsta per essere sgretolata dai guizzi di Pablito.

Molti ancora preferivano la Germania, anche nel ricordo di come, quattro anni prima in Argentina, i tedeschi erano riusciti a salvarsi: chi c'era mi ha raccontato che, alla fine della partita, finita O a O, quei bei tipi si abbracciavano come se avessero vinto il titolo.

Ultimo allenamento prima della partita della finalissima

Ultimo allenamento prima della partita della finalissima

Sul volto di Bruno si legge tutta la tensione |

Erano convinti che noi, proprio per il nostro gioco, fossimo gli unici a poter sbarrare loro la strada della finale. Poi, invece, persero con l'Austria e addio sogni di gloria. Il fatto, comunque, rimaneva: ci temevano da sempre, avevano paura della nostra fantasia, della nostra astuzia.

Poi c'era il ricordo dell'Azteca, di quel memorabile 4 a 3 in Messico. Insomma, dal punto di vista della tradizione (e, probabilmente, anche da quello tecnico) molti di noi avrebbero preferito trovarsi davanti la Germania. Bearzot no, lui credo preferisse la Francia. Anche per restituire con gli interessi, a Hildago, quello che gli aveva tolto al Parco dei Principi. Ricordate? Noi eravamo andati in Francia a disputare un'amichevole di avvicinamento ai campionati del mondo, loro sembrava si stessero giocando la coppa Fifa proprio quel giorno. Perdemmo, è vero, ma anche perché non l'avevamo certo presa tanto sul serio.

lo, per mio conto, ero indeciso, ma, appena cominciata la partita, mi schierai con Zoff, Dino brontolava da qualche minuto: "Germania o Francia fa lo stesso: l'importante è che si uccidano a vicenda, che arrivino ai tempi supplementari".

E vero. Dopo aver strapazzato Argentina, Brasile e Polonia, incontrare Francia o Germania non faceva molta differenza. Tanto valeva concentrarsi, e gufare al punto giusto. La gufata collettiva, che credo abbia coinvolto anche milioni e milioni di telespettatori italiani, funzionò a meraviglia. La partita, emozionante dal primo minuto, arrivò puntualmente ai supplementari. E, cosa che nemmeno noi speravamo, addirittura ai rigori.

"Meglio" diceva Zoff "così saranno distrutti anche dal punto di vista dello stress nervoso". In effetti, alla fine persino i tedeschi, che pure avevano avuto la furbizia di inserire due uomini freschi (e che uomini, Rummenigge e Hrubesh) proprio all'inizio dei supplementari sembravano decisamente avvelenati di tossine. Mi dispiacque molto per i francesi, che nei novanta minuti di gioco vero (i supplementari sono.sempre una specie di roulette russa) non erano andati affatto male, sfoggiando anzi un gioco molto simile a quello del Brasile. Ma il calcio è fatto anche di queste amarezze.

Dunque, ci toccava la Germania. Quella notte, la notte dell'8 luglio, riuscii a prendere sonno con facilità, ma solo perché ero molto stanco, perché non è che la visione dei tedeschi mi avesse del tutto tranquillizzato.

Due erano le ragioni della mia paura. La prima, la considerazione che, fino a quel momento, noi avevamo speso molto più di loro; i tedeschi, battuti all'esordio dall'Algeria, avevano vinto senza fatica con il Cile, avevano vinto con l'Austria ma nella maniera addirittura scandaIosa che sapete, avevano impattato a reti bianche (giocando molto male) con l'Inghilterra e vinto (con minimo scarto, e sempre senza brillare) con la Spagna.

All'Inghilterra sarebbe bastato battere gli spagnoli con due goal di scarto per rispedire la Germania a casa, come all'Austria sarebbe bastato un pareggio per combinare lo stesso scherzo, stavolta a favore dell'Algeria.

Insomma, i tedeschi avevano rischiato di essere eliminati due volte, non avevano mai suscitato entusiasmi, sembravano decisamente sotto tono (anche dal punto di vista atletico) rispetto allo squadrone che aveva strabiliato agli Europei dell'80 a Roma.

Eppure erano in finale, segno che l'esperienza, la classe e magari la fortuna erano sempre dalla loro parte. Molto preoccupante.

Italia-Germania. Littbarski (al centro)

Italia-Germania. Littbarski (al centro)

spettatore di un take fra Conti e Brigel |

E' preoccupante era anche la figura, anzi lo spettro di Rummenigge: lo davano per spacciato, contro la Francia era rimasto in panchina novanta minuti, ma quando era entrato non solo aveva dato la carica ai suoi, ma aveva tirato fuori dal cilindro quattro, cinque invenzioni da prestigiatore del calcio. Il modo con il quale la Germania era riuscita a ribaltare il risultato di 3 a 1, dopo i primi minuti dei supplementari era già fantascientifico di per sé, ma quello che aveva lasciato tutti quanti a bocca aperta era stato lo show di Karl Heinz, l'incredibile firma che aveva saputo apporre a quella semifinale.

"Un uomo così" disse uno di noi alla fine "può anche valere un titolo mondiale", lo guardai Rossi, istintivamente, e pensai la stessa cosa. "In fondo", mi feci coraggio, "hanno anche segnato lo stesso numero di goal. Cinque. Perché Paolo non dovrebbe essere il nostro Rummenigge?".

Andai a letto con questo pensiero in testa, e il giorno dopo eravamo a Madrid.

La gente, in città, era stata colpita dal virus Italia: i negozi erano pieni di magliette, di poster giganti, di sciarpe e di bandiere; ci davano favoriti tutti, dai camerieri dell'albergo ai tecnici spagnoli, eravamo circondati da un'atmosfera di fiducia, anzi addirittura di convinzione che per un momento mi fece paura.

Il tempo, per una volta, passò in fretta: c'erano da rivedere tutte le partite giocate dalla Germania a questo mundial, c'erano da studiare i particolari di ogni avversario nei minimi dettagli.

C'era soprattutto da pensare al nostro schieramento: Tardelli, ancora una volta toccato duro, avrebbe dovuto farcela, ma Antognoni proprio non recuperava. Gli avevano ricucito il collo del piede destro in infermeria, lui ci teneva inchiodata sopra la borsa di ghiaccio per evitare che gli gonfiasse, ma era davvero difficile pensare che potesse recuperare in meno di quarantott'ore.

I sanitari dello staff azzurro avevano studiato una protezione speciale: uno scarpino con un rivestimento di caucciù che gli consentisse di calciare senza avvertire dolore. Ma c'erano anche controindicazioni evidenti: innanzitutto, non sentendo male, Giancarlo rischiava di forzare più del dovuto, e di riaprire la ferita al piede in modo pericoloso, e poi, con quella copertura, avrebbe perso gran parte della sensibilità'di tocco; considerato che il piede era il destro, quello delle sue famose bordate, c'erano dubbi anche in questo senso.

lo lo vedevo, sdraiato all'ombra, accanto alla piscina, la borsa di ghiaccio e l'espressione triste, e mi sentivo triste almeno quanto lui; era a un passo dal traguardo sognato chissà qua'nte volte, e rischiava di non poterlo toccare per un incidente banale. Si mangiava le mani, era teso come una corda di violino.

lo mi sforzavo di restare calmo, ma non ci riuscivo. L'ultimo giorno, per fortuna, scivolò via piuttosto rapidamente: era arrivato, con la sua carica eccezionale, il presidente Pertini.

Ci eravamo messi in circolo ad ascoltarlo, lui si era rivolto subito a Bearzot: "Le sue pipe sono robetta, caro mio. Gliene regalo io una vera!". Quella pipa ci ha portato fortuna, ne sono certo, è stata uno dei cento amuleti che ci hanno accompagnato fino al trionfo. Per me ce n'era uno tutto speciale, che avevo visto la prima volta alla vigilia dell'incontro col Brasile, quando avevamo ultimato l'allenamento di rifinitura.

Ero sotto la doccia, quando sentii Causio che mi chiamava. "Vieni Bruno, vieni a vedere". Mi arrotolai un asciugamano sui fianchi, tornai sui miei passi fino all'imboccatura del budello che sfociava sul campo. In tribuna, un gruppo di tifosi aveva steso al vento uno striscione enorme sul quale c'era scritto: "Per il mondo sei Bruno Conti, per Nettuno sei Marazico". Mi vennero le lacrime agli occhi. A reggere quella gigantesca striscia di stoffa c'erano tutti i miei amici, tutto il gruppo che mi aveva seguito da Vigo a Barcellona e poi a Madrid, tutti ragazzi di Nettuno ed Anzio che conosco sin da ragazzino, anche loro come me campioni del mondo, campioni del mondo di tifo.

Sapevo, all'indomani della finalissima, che sarebbero stati tutti in curva, al Santiago Bernabeu, e questo sembrava triplicarmi le forze.

La sera dopo cena, ci ritrovammo in una decina in camera di Tardelli. Non la finivamo mai di parlare. Ma ci pensate ci dicevamo, ci pensate che abbiamo l'occasione di entrare nella leggenda del calcio? Guardate i messicani. Se ne parla ancora come di eroi, vengono invitati alla tivù, hanno dedicato loro libri e articoli in tutto il mondo, hanno vinto una volta, e da allora fanno parte della storia.

Noi abbiamo oggi la stessa opportunità: battiamo la Germania e diventiamo i campioni del mondo, gli spagnoli del 1982, tra quarantenni, ancora si ricorderanno di noi, e saremo per tutti "quelli che trionfarono a Madrid".

Era vero. Non potevamo lasciarci sfuggire un'occasione così. Ci pensai tutta la notte, fino all'alba, e anche il giorno dopo, quando ricevetti le solite graditissime telefonate. Mi chiamò il presidente Viola, poi il sindaco di Nettuno e infine mio figlio Andrea: "Fammi un goal, papa" mi disse "Lo fai e poi corri in curva, così ti vedo alla televisione".

Gli promisi che avrei fatto il possibile per accontentarlo, lo promettevo a tutti, a Bearzot, a Pertini, ai compagni, lo ripetevo soprattutto a me stesso, girando come un matto nella hall dell'albergo, le mani sprofondate nelle tasche.

Da lì a poche ore, orfani di Giancarlo Antognoni che proprio non ce l'aveva fatta, eravamo al Santiago Bernabeu. Lo stadio del Real Madrid, quello che aveva visto all'opera Puskas e Di Stefano, Amancio e Gente, Del Sol e Pirri, esplodeva di tricolori. I tedeschi c'erano, con i loro bandieronì rossi-gialli e neri, ma erano ingoiati dal tifo italiano. Gli spagnoli, poi, riconoscibili per i cappelletti colorati, facevano baccano quasi quanto i nostri, sventolando anche loro sciarpe tricolori. Studiammo il terreno con cura, per scegliere i tacchetti giusti. Non c'era molto da sbizzarrirsi, il fondo sembrava una tavola da biliardo, e l'erba era perfetta, ideale per dribblare, stoppare, giocare di prima.

Sarebbe stata una grande partita. Avevo molta fiducia nell'arbitro. Sulle prime, quando avevamo saputo che si trattava di un brasiliano, eravamo rimasti un po' perplessi: "Vuoi vedere" ci eravamo detti "che ci farà pagare cara l'eliminazione del Brasile?".

Invece poi, anche parlando con i dirigenti azzurri, ci convincemmo che si trattava di una scelta giusta: la federazione brasiliana meritava almeno questo riconoscimento, e comunque Coelho, quel giorno, fu il migliore in campo.

Vi ricordate quella partita? lo l'avrò rivista almeno venti volte, sempre tutta d'un fiato, senza staccare mai gli occhi dallo schermo. Le immagini, quelle immagini, mi resteranno nella mente per tutta la vita. L'abbraccio di Briegel, e il fallo su di me, quello del rigore, il tiro sbagliato di Cabrini, il goal di Rossi, il solito gioco di prestigio in piena area, l'incredibile goal di Tardelli, dopo una manovra che ci ha visti impegnati tutti e undici, il goal dì Altobelli, dopo quella mia fuga per metà campo.

E poi ancora la rete di Breitner, tanto per tenerci tutti quanti con il fiato sospeso per gli ultimi minuti, fino a quando Coelho non ha strappato dai piedi di Bergomi il pallone per sollevarlo al cielo.

Cosa raccontare, che già non abbiate rivissuto centinaia di volte, di quella partita? Quale emozione riportarvi, quale scena richiamarvi alla memoria? Potrei cominciare da qualcosa che non avete visto, e cioè la disperazione di Antonio Cabrini negli spogliatoi. Cabrini è un tiratore formidabile: in allenamento non sbaglia un solo tiro dagli undici metri, è lui il rigorista ufficiale anche in uno squadrone come la Juventus. Era logico che quel penalty fosse affidato a lui. In nazionale, esiste una graduatoria precisa stabilita da Bearzot, anche in questo senso: il primo tiratore è Antognoni, poi c'è Cabrini, poi Rossi, poi io.

Era proprio Cabrini che doveva calciare quella palla. Ha sbagliato, è vero, ma dubito che gli succederà un'altra volta in un match così importante. Al di là della tensione, del nervosismo per la responsabilità che si è ritrovato improvvisamente tra i piedi, è stato molto sfortunato: ha calciato un po' sbilanciato, la palla gli è schizzata fuori. Capita.

Qualcuno penserà che, in quel momento, noi ci sentissimo finiti, che avessimo la sensazione che il mondo ci stesse crollando addosso: no.

Io, personalmente, proprio allora ho capito che saremmo diventati campioni del mondo: mi è bastato vedere la reazione della Germania.

Certo, volevano approfittare del momento favorevole, volevano sfruttare il nostro presumibile calo psicologico, ma non ce l'hanno fatta. Noi eravamo troppo forti in difesa e a centrocampo: non sono mai arrivati a concludere pericolosamente per tutto il primo tempo, nonostante tenessero per larghi tratti la palla più di noi. E poi, anche questo si vedeva subito, erano atterriti dal nostro contropiede: basta guardare come si mantenevano coperti Briegel, Kaltz e Stielike, che normalmente sono giocatori di quelli che salgono in continuazione.

Ma torniamo a Cabrini. Nell'intervallo, era a pezzi, continuava a ripetere che era un imbecille, che non voleva tornare, che doveva essere sostituito. Una specie di collasso nervoso. Zoff e Scirea lo hanno affrontato duramente: "Capita a tutti di sbagliare, è successo a te. Reagisci e stringi i denti con noi. Vedrai che ce la facciamo". Anch'io mi precipitai a consolarlo. Antonio aveva fatto la stessa cosa con me in occasione dei due goal che avevo mancato contro il Camerun e contro l'Argentina: "Che avrei dovuto fare io, Antonio?" gli dicevo "dopo il goal che ho mancato, tutto solo davanti a N'Kono, avrei voluto spararmi. Dammi retta, rientra e vedrai che riesci a rifarti, possiamo farcela, questi non sono mostri".

Che lo fossero o no, in quel secondo tempo dimostrammo che i veri mostri eravamo noi. Antonio recuperò la sua grinta, tutti ci fondemmo in un solo corpo compatto. Bloccati dietro Rummenigge, Littbarski e Fischer (e più tardi anche Hrubesh), da Bergomi, Gentile e Collovati, conquistammo definitivamente il controllo delle operazioni. I nostri difensori, semplicemente formidabili, cominciarono a sganciarsi appoggiandoci costantemente in attacco. Ricordate l'azione del secondo goal: l'hanno ispirata Scirea e Bergomi. Sì, Bergomi, il ragazzino che, con le caviglie a pezzi, ha cancellato dal campo Rummenigge.

Il goal venne presto, complice quella faìna di Pablito, e il sogno prese corpo. Eravamo caricati, sembrava che la Germania non potesse fare altro che restare a guardare. Il raddoppio, concluso con quella spaventosa staffilata di Tardelli, deve aver rappresentato per loro una batosta indescrivibile: si guardavano in faccia smarriti, non sapevano più cosa fare. Il tre a zero, poi, con quella mia galoppata e il servizio per Spillo Altobelli ha rappresentato per i tedeschi il colpo di grazia: i campioni d'Europa erano in ginocchio, pronti a cederei una corona ancora più importante della loro. Riuscirono a segnare con Brèitner, è vero, ma ormai era troppo tardi. Negli ultimi tre minuti, la nostra difesa non ha più concesso un metro di terreno.

"Siamo Campioni" urla piangendo Bruno Conti, e si

"Siamo Campioni" urla piangendo Bruno Conti, e si

scaglia sulla rete di protezione per ricevere l'abbraccio

dei suoi amici di Nettuno |

Coelho carpì il pallone all'improvviso, sollevandolo verso il cielo come pochi minuti dopo avremmo fatto noi, con la coppa, e in mezzo al campo si formò una mischia indescrivibile, lo, sventando il blocco della polizia, mi buttai verso la curva, verso i miei amici. Mi aggrappai alla rete, cercando di toccarli con le dita, di baciarli, di abbracciarli. La polizia mi stava addosso, di qua e di là della recinzione è volata persino qualche manganellata. Chissà perché non volevano che celebrassimo la nostra gioia dando sfogo alla felicità, all'entusiasmo, alla pazzìa di ritrovarci tutti campioni del mondo, in quello stadio, davanti a tutta quella gente ubriaca di gioia.

Non dimenticherò mai quell'abbraccio, non dimenticherò mai il momento in cui il re Juan Carlos ci ha stretto la mano, consegnandoci la medaglia d'oro di campioni, non dimenticherò mai il giro di campo con la coppa tra le mani; avevo giurato ai miei amici che, sotto la loro curva, quella coppa l'avrei stretta io tra le mani, per mostrargliela come un segno d'amore.

Strapparla agli altri che la protendevano a turno verso il cielo non è stato facile, ma ci sono riuscito, e l'ho tenuta stretta, rivolta verso quella tribuna, finché ho potuto.

Poi, un altro ricordo che resterà per sempre indelebile: mentre tornavamo verso gli spogliatoi, ho visto Rummenigge in mezzo al campo, le mani sui fianchi, che assisteva come inebetito alla nostra gioia; non trovava la forza di rientrare, di unirsi alla malinconia dei suoi compagni.

Gli sono andato incontro, mi sono tolto la maglietta, gli ho proposto di scambiarla.

Siamo campioni del mondo e Ciccio Graziani,

Siamo campioni del mondo e Ciccio Graziani,

con l'unico braccio buono solleva il trofeo. |

Lo ha fatto volentieri, sorridendomi, e io non riuscirò mai a dimenticare quel momento. Uno dei più grandi giocatori del mondo mi poggiava la mano sulla spalla, si complimentava con me, sembrava dirmi: "// campione sei tu, adesso, ti meriti la maglia e tutto il resto".

Rientrai negli spogliatoi e li stava accadendo di tutto: dirigenti vestiti di tutto punto irrorati di champagne, tappi che partivano in tutte le direzioni, altre persone elegantissime letteralmente lanciate sotto la doccia. In un angolo, vicino al presidente Sordillo che non riusciva a trattanere le lacrime, ho visto Bearzot. Mi è venuto incontro, ci siamo abbracciati per un paio di minuti, tenendoci stretti e ad un certo punto, mi ha detto: "Fai piano, Bruno, se no mi rompi un'altra volta gli occhiali". Era successo dopo l'incontro col Brasile: mi ero buttato addosso al mister, abbracciandolo così forte che gli occhiali, nella tasca interna della giacca, erano andati in mille pezzi.

"Ma non ti preoccupare" aggiunse subito dopo "ne vorrei altri centomila di abbracci così". Dentro, nella stanza degli azzurri, si scatenava la mischia. Ancora champagne a fiumi, ancora schizzi d'acqua, ancora grandi abbracci. Fui travolto da Altobelli e da Gentile, completamente zuppi, vidi Cabrini e Tardelli che saltavano da una panca all'altra, vidi Zoff sollevare in aria Paolo Rossi.

Era la follia, l'ebbrezza, la felicità più sfrenata. Riuscimmo a ricomporci un po' alla volta, quando vennero a dirci che a me e a Scirea toccava l'antidoping. Sarà stato il nervosismo, sarà stata la grande tensione finalmente esplosa, fatto sta che rimanemmo negli spogliatoi altre due ore: di fare pipì non se ne parlava, e quando ci riuscimmo, tutti gli altri erano già in albergo. Ci mandarono a prendere con un pullmino.

Impossibile descrivere lo spettacolo che ci accolse, la gente che impazziva per le strade, i fuochi d'artificio, i tamburi, la musica, le danze: Madrid esplodeva di feste, di cortei, di canzoni.

Noi, rintanati in quel pullmino con la scritta Italia che poteva costarci un supplemento di festeggiamenti addirittura pericoloso, ci rendemmo conto soltanto allora di essere campioni del mondo; stavamo con gli occhi incollati ai finestrini, sperando che nessuno ci riconoscesse, augurandoci di poter restare così, noi con la nostra gioia e quelle persone con la loro. Andò bene.

Davanti all'ingresso dell'albergo, appena scaricate le nostre borse a terra, vidi Laura, mia moglie. Ci siamo corsi incontro, siamo rimasti abbracciati per qualche minuto; io piangevo come un bambino, lei non riusciva a dirmi niente, tanto era emozionata.

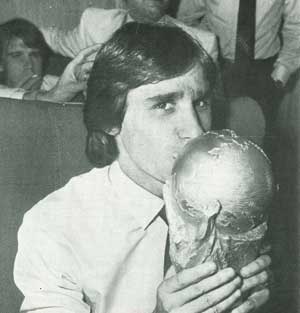

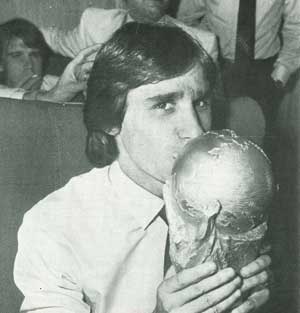

Quanta fatica per poter baciare questa coppa!

Quanta fatica per poter baciare questa coppa! |

Tanti sacrifici, tanti sforzi erano stati premiati nella maniera più grande, e nessuno di noi trovava la forza di dirlo. Andammo a mangiare assieme agli altri giocatori e alle mogli, ma restammo ancora in silenzio per diverso tempo: la tensione, dopo, l'esplosione di felicità che ci aveva ubriacati, si era dissolta in una sorta di languore, di abbandono, e sentivamo la necessità di rilassarci, ma anche di parlare.

Così, dopo cena, andammo al bar a brindare, restammo là fino all'una, poi ce ne andammo tutti in una stanza dell'albergo, soltanto noi uomini, ordinando ancora frutta, birra e panini: volevamo parlare, sfogarci, dirci che eravamo campioni del mondo.

Rievocammo le amarezze e le grandissime soddisfazioni di quel mundial, rivivemmo attimo per attimo tutti i momenti della nostra avventura.

Non finivamo mai di raccontarci episodi, dettagli. Bergomi, in un angolo, sorrideva come un bambino: in una settimana, si era trovato davanti Socrates e Serginho, Lato e Rummenigge, e aveva riservato a tutti lo stesso trattamento; Oriali, la zazzera sempre in movimento, non sembrava soffrire troppo per le migliaia di carezze che i difensori e i centrocampisti di mezzo mondo gli avevano riservato; Scirea era impeccabile come in campo: elegante, raffinato, pacato nel parlare e nel muoversi; Gentile e Tardeili sprizzavano grinta: erano stati la nostra anima, in campo e fuori, per quel mese di incredibili emozioni; Rossi sfoderava finalmente un sorriso mundial, la camicia aperta sul collo magro; accanto a lui Cabrini, rincuorato, aveva ritrovato la parlantina; parlava anche Zoff, con quel suo tono sereno, di persona che non spreca una parola; e parlavo anch'io, cercando soprattutto di sollevare il morale ad Antognoni e Graziani, che erano quelli più abbacchiati di tutti.

Giancarlo scuoteva la testa: "Si, campione del mondo. Però io mica l'ho giocata, la finale". E Ciccio gli faceva eco "Ed io, allora? Tra semifinale e finale non ho fatto che spezzoni di partita, mi hanno massacrato due volte. Bella soddisfazione, partecipare per poi finire fuori in barella...".

Ma la loro amarezza svanì presto nell'ennesimo brindisi. "Due campioni del mondo" disse Zoff "non possono essere tristi". Ci abbracciammo ancora ma s'era fatta l'alba, e ci separammo solo andando ognuno nella propria stanza per preparare i bagagli.

Nella mia valigia, accanto ai souvenir che avevo acquistato per i miei familiari e per qualche amico, piegai con cura una maglia azzurra, col numero sedici, naturalmente: era la maglia di un campione del mondo. |